漆器の“木地”を知る ― 漆器に欠かせない土台のはなし

漆を塗る前の土台となる部分、”木地(きじ)”。

何度も漆を塗り重ねると外からは見えませんが、

この木地があるからこそ、漆器は軽くてあたたかい使い心地になるのです。

今回は、この“木地”についてご紹介します。

木を選び、形をつくる人たち

木を選ぶところも漆器づくりには欠かせないポイント。

ケヤキやトチ、ミズメザクラなど、丈夫で歪みにくい木がよく使われるのだそう。

木目や硬さを確かめながら、器に合った材料を見つけていくのです。

その木を削って形をつくる職人が”木地師(きじし)”。

木の状態を見ながら厚みを調整し、手に持ったときにしっくりくるカタチを探るのです。

ただ削るだけではなくて、木の特徴にあわせて無理のないカタチに整えていく。

経験と感覚の積み重ねが求められる技術です。

木地のつくり方にもいろいろあるんです

木地と一口に言っても、そのつくり方はいくつかあります。

それぞれの木の特性に合わせて、使う技が少しずつ違うんです。

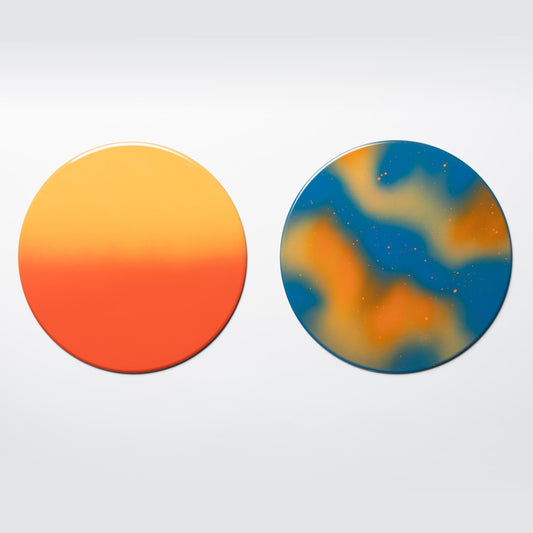

挽物(ひきもの)

ロクロを使って木を回しながら削る方法。

お椀や鉢など、丸い形の器に向いています。

曲物(まげもの)

薄く削った板を曲げて輪にし、底をつける方法。

お弁当箱や飯びつなど、軽くて手なじみの良い形に仕上がります。

指物(さしもの)

板を組み合わせて箱を作る方法。

文箱や重箱など、角ばった形の器に使われます。

籃胎(らんたい)

竹を編んで形を作り、その上に漆を塗る方法。

通気性があり、見た目も軽やかです。

木地が器の印象を決める

同じ形でも、木地が厚いか薄いかで印象は大きく変わります。

厚めの木地はしっかりとした重みがあり、

薄めのものは軽く、手に取ったときに繊細さが感じられます。

漆を塗ると木の姿は見えなくなってしまいますが、

実はこの木地が器の使い心地や印象を決める重要な部分なのです。

見えないところにこそ、職人の丁寧な仕事が詰まっています。

木地師たちは、長く使っても歪まず、

毎日手に取っても心地よい形を目指して作っています。

見えなくなっても、しっかりと生かされている。

漆のツヤや色に目を向けるとき、

その下にある木の土台にも少しだけ思いを寄せてみてください。

参考

- すぐわかるうるし塗りの見分け方(東京美術)