漆器の仕上げの仕事 艶を生む塗りと加飾

漆器の魅力といえば、なんといってもあの艶。

光の加減で表情を変え、手に取るとしっとりと馴染む独特の質感があります。

けれど、その艶がどのように作られているのか、

詳しく知っている方はあまり多くないかもしれません。

今回は、漆器の仕上げにあたる”塗りと加飾(かしょく)”の工程についてご紹介します。

何度も塗って磨く「塗り」の工程

漆器の塗りは、一度塗って終わりではありません。

下地(したじ)、中塗り、上塗り――何度も塗り重ねて仕上げていきます。

まず、木地の表面に「下地」を作ります。

土粉(つちこ)や砥の粉(とのこ)を混ぜた漆を塗り、布を貼って磨くことで、

器の強さと滑らかさを整えるんです。

次に中塗りで表面をなめらかにし、最後の上塗りで”あの艶”を出していくのです。

上塗りはホコリや気泡を嫌うため、

職人は静かな部屋で息を止めるように筆を動かします。

ほんの小さなムラも許されない、集中力のいる仕事。

塗り終えた器は、湿度のある「室(むろ)」でゆっくりと乾かします。

漆は湿気を含んで固まるため、時間をかけて落ち着いた艶を生み出していくのです。

仕上げを彩る「加飾(かしょく)」の技

漆の塗りが終わると、器に装飾を施す「加飾」の工程へ。

日本ならではの伝統技法が多数あるんです。

代表例をご紹介。

蒔絵(まきえ)

漆で模様を描き、乾く前に金粉や銀粉を蒔いて仕上げる技法。

代表的な装飾で、光を受けると金が浮かび上がるように輝きます。

沈金(ちんきん)

漆面に細い彫りを入れ、その溝に金箔や金粉を押し込む技法。

彫りの深さや角度で、落ち着いた陰影のある表情が生まれます。

螺鈿(らでん)

夜光貝やあわび貝を薄く削り、文様の形に切って貼り付ける技法。

貝の虹色の輝きが、見る角度によって色を変えます。

堆錦(ついきん)

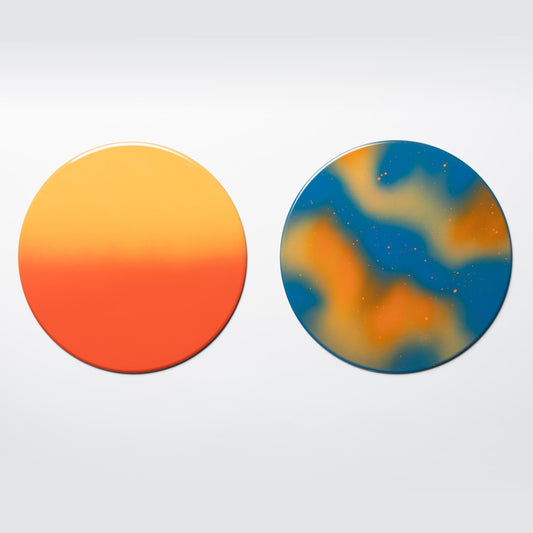

色漆を練り合わせて模様を作り、貼りつけて立体的に仕上げる琉球の技。

手作業ならではの温かみのある表現です。

黒と赤だけじゃない、漆の色

同じ形でも、木地が厚いか薄いかで印象は大きく変わります。

厚めの木地はしっかりとした重みがあり、

薄めのものは軽く、手に取ったときに繊細さが感じられます。

漆を塗ると木の姿は見えなくなってしまいますが、

実はこの木地が器の使い心地や印象を決める重要な部分なのです。

見えないところにこそ、職人の丁寧な仕事が詰まっています。

ひとつの漆器ができあがるまでには、想像以上の手間と時間がかかります。

何度も塗って磨き、装飾をほどこし、ようやく完成する。

その過程のすべてが“仕上げの仕事”です。

結婚祝いや記念品にも選ばれる漆器。

その艶やかさの奥には、職人たちの静かな集中と、長い時間が積み重なっています。

手に取るたびに感じるなめらかさや光沢には、そうした丁寧な手仕事が息づいているのです。

参考

- すぐわかるうるし塗りの見分け方(東京美術)