漆って何からできているか知っていますか?

漆(うるし)って、何からできているかご存知ですか?

私自身、恥ずかしながら仕事に就くまでは、

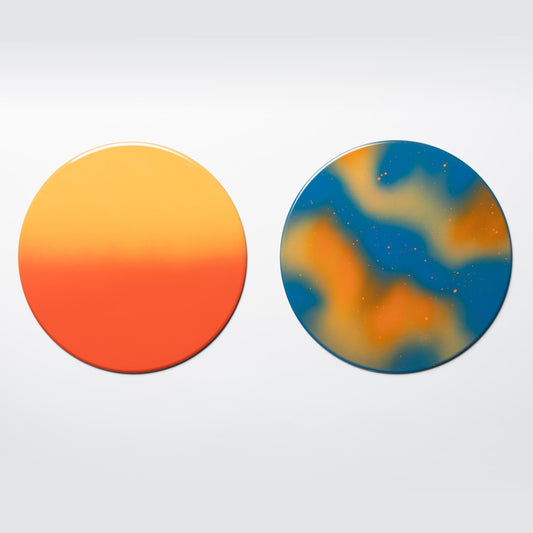

「黒や赤のツヤツヤした塗りのこと」くらいにしか思っていませんでした。

でも実はあの艶――木の樹液から生まれているんです。

お味噌汁のお椀や、お正月の重箱。

日本人なら誰もが一度は手にしたことのあるはずの漆器(しっき)。

その美しい光沢の裏には、自然の力と、職人の知恵がぎゅっと詰まっているんです。

木から生まれる、自然の塗料

漆は、ウルシの木の幹から採れる樹液を精製した天然素材のこと。

初夏から秋にかけて、木の表面に細い傷をつけると、

乳白色の液体がゆっくりとにじみ出てくるんです。

職人は専用のヘラでそれを一滴ずつ集めていきます。

このウルシの木は、ウルシ科ウルシ属の落葉樹。

もともとは中国やインドなどのアジアが原産とされますが、

日本でも縄文時代の遺跡からウルシの枝が発掘されており、

古くからこの土地で根づいてきた植物なのだとか。

国内では岩手県二戸市・浄法寺町が有名で、

国産漆の約7割がここで採れるといわれています。

1本の木から採れるのは、わずか200グラムほど――例えるならお椀10個分程度。

採取できるのは6〜10月の限られた時期で、木を休ませながら少しずつ行われます。

まさに“自然の循環の中にある素材”なのです。

湿気で乾く、不思議な塗料

「乾く」と聞くと、水分が蒸発するようなイメージを思い浮かべる方が多いはず。

でも、漆の「乾く」はちょっと違います。

漆の主成分「ウルシオール」は、空気中の酸素と湿気を取り込みながら化学反応を起こし、固まるという性質を持っているのだとか。

つまり、湿気が多いほど乾きやすいという、ほかの塗料とは真逆の存在。

この特性を活かすため、職人は温度や湿度を管理した

「室(むろ)」と呼ばれる部屋で乾かしていきます。

自然の力と、人の手の技がかみ合って、ようやくひとつの漆器が生まれる。

だからこそ、その艶には“命のぬくもり”のようなものを感じるのかもしれません。

自然から生まれるハイテク素材

漆の塗膜は非常に強く、熱や酸、アルカリにも負けないのだそう。

だから昔は仏像や建築、武具にも使われ、

現代では接着剤や修復にも応用されています。

さらに、防腐や抗菌の作用もあるため、食器としても理想的な素材。

けれど、そうした“機能”以上に惹かれるのは、やっぱりその深い艶です。

光の角度によって表情を変え、使うほどに手に馴染む。

少しずつ色艶が育っていく経年変化も、漆器ならではの魅力です。

ウルシの木が流す樹液は、木自身を守るための涙のようなもの。

それを人が受け取り、磨き、塗り重ねて器に仕上げていく。

漆器は、自然と人の手が共に生み出した作品なのです。

参考

- すぐわかるうるし塗りの見分け方(東京美術)

- 庭木図鑑 植木ペディア