ハワイのウクレレから着想を得た「小じゃみチントン」誕生秘話

三味線の製作や修理を手がける「三絃司きくおか」の店主、河野公昭(こうの・きみあき)さん。

世襲が当たり前とされる三味線の世界で、ゼロから独立開業(昭和62年/1987年)を果たした、いわば“開拓者”。

昔ながらのやり方にとどまらず、常に”もっとおもしろく、もっと身近に”を追い求めてきた河野さん。

三味線屋なんだけども、三味線の楽器以外のものを作る。

伝統の枠を飛び越え、三味線の形や音、素材の魅力を新しい形にして届けたい。

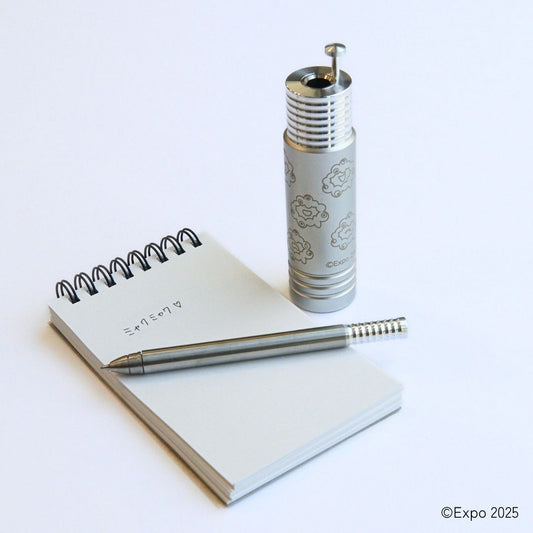

そうして生まれたのが、”小じゃみチントン”なんです。

今回は、この小じゃみチントンの誕生についてご紹介します。

三味線をもっと自由に楽しんでもらいたい という想いから

小じゃみチントンの開発が始まったのは、今からおよそ7年前。

新しいものを生み出すには長い時間がかかりそうな印象がありますが、

河野さんの答えは意外でした。

私自身の構想の中に、要は三味線を普及させたいという考えがあったわけ。

それなので、常日頃考えてた形っていうのがあったわけよね。

だからすごくその考えを形にすること自体はそんなに難しいものじゃないんで、すごいスムーズに進んだのが現状

構想から完成までは、まさかのわずか半年から1年弱。

思い描いていた形が自然に手の中で形を取っていったんだそう。

三味線をもっと多くの人に親しんでもらうために、ある海外の楽器にヒントを得たのです。

ハワイに旅行すると、お土産にウクレレが欲しくなる。

そんな風に、三味線を手にしてもらえないかという発想だよね

旅先で手に取って、思い出として持ち帰れるような楽器。

そんな存在になれたら、三味線がもっと自由で、もっと身近な存在になる。

そんな思いが、誕生のきっかけとなりました。

音をめぐる試行錯誤と、運命の素材との出会い

開発は順調に進んでいったものの、最後まで悩んだのが”音”。

見た目やカタチだけではなく、三味線らしい響きをどう再現するか。

それは職人としてどうしても譲れないポイントだったのだとか。

いくつもの素材を試し、何度も音を確かめて行く中で、

河野さんが出会ったのがユポ紙という合成紙。

ユポ紙は、小じゃみチントンにとってはなくてはならない部分なんですよ。

なぜかっていうと、印刷ができて、そして耐久性があってということを考えると、

あの紙に勝るものは無かった

軽くて丈夫、印刷が可能で、しかも音響的にも理想的。

まさに小じゃみチントンのためにあるような素材だったそう。

デザイナーさんからアドバイスがあって、『こんな紙があるんですよ』っていうことを聞いて。

それでそのユポっていうのを私も知ったわけね。

そしてそのユポさんの企画担当の方がいらっしゃって、その方に直接お電話をさせていただいて、いろいろサンプルをね、いただいた。

こうして出会ったユポ紙が、河野さんの理想の音づくりを叶える鍵となりました。

三味線職人が探し続ける新しい三味線のカタチ

三味線職人でありながら、常に“新しい三味線の形”を模索し続けている河野さん。

その代表作のひとつが、けん玉”SHAMIDAMA”

三味線の棹の先端をモチーフに、紫檀や花梨などの硬質な木を使ってつくられたけん玉です。

打ち鳴らすと、カツ、カツ、カツと心地よい音が響きます。

新しい商品を考えるときってたのしいよね

その言葉通り、河野さんにとって“考える時間”こそが至福のひととき。

日々の仕事の中でも、テレビを見ていても、海外の文化を目にしても、

ふとした瞬間に「これを三味線に取り入れたらおもしろいかも」と、アイデアが浮かぶのだそうです。

「伝統を守る」ことは、“変えないこと”ではなく、“受け継ぎながら更新していくこと”。

河野さんの仕事は、まさにその象徴のように感じます。

古き良き技を守りながら、三味線の新しい形を生み出す。

その発想の自由さと情熱が、三味線文化の未来を軽やかに照らしていくのではないでしょうか。