「光で色が変わる」玉虫塗の魅力とは?歴史と美しさを探る

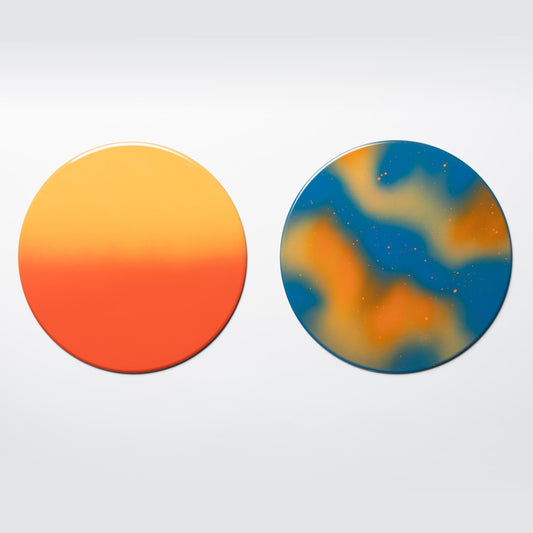

光が当たる角度によって表情を変える――。

そんな不思議な輝きを放つのが、仙台で生まれた漆芸「玉虫塗(たまむしぬり)」です。

その秘密は、漆の上にほどこされた特殊な塗り重ね。

光が反射することで、まるで玉虫の羽のように色が揺らめいて見えるのです。

伝統工芸というと敷居が高そうに感じるかもしれませんが、玉虫塗は実は日常に取り入れやすいデザインがいっぱい。

食器や小物、贈り物としても人気で、暮らしをちょっと特別に彩ってくれます。

今回は、この玉虫塗の魅力と歴史をご紹介します。

玉虫塗ってどんな漆芸?

玉虫塗は、昭和初期に仙台で誕生しました。

当時の国立工芸指導所(現在の経産省の前身機関)で、漆芸家の小岩峻(こいわ しゅん)氏によって考案されたこの技法は、東北工芸製作所の初代社長・佐浦元次郎氏によって製品化され、広く知られるようになったのだとか。

魅力はなんといっても、光の角度や見る方向によって繊細に表情が変わる色彩。

それはまるでタマムシの羽のよう。

赤を基調としながら、光の入り方で変化するこの輝きは、手にした瞬間に”工芸の美”を体感させてくれる漆芸です。

戦後には、進駐軍向けにモダンな洋食器を製作し、たちまち外国人のあいだでも話題に。

現在では、仙台を代表する伝統工芸品として、国内外で広く親しまれる存在となったのです。

生まれはデザインの発祥地から

玉虫塗が誕生した「国立工芸指導所」は、1928年に商工省(現在の経産省)によって

仙台に設立された日本初の工芸デザイン指導機関です。

目的は、日本の工芸技術の科学化と輸出振興。

この施設は、日本の工芸における「使うデザイン」を意識しはじめた重要な拠点でもあるのだとか。

1933年にはドイツの建築家・ブルーノ・タウトが仙台を訪れ、「見る工芸から、使う工芸へ」という理念を残しました。その思想は玉虫塗や東北工芸製作所に大きな影響を与え、機能美と芸術性の融合という方向へと発展していきました。

タウト氏の思想と小岩峻氏の技術、そして佐浦元次郎氏の実業力が結びついて、

「玉虫塗」は日本のモダンデザイン史の中でも特異なポジションを築くことになるのです。

世界を魅了する、言葉を超えた美しさ

玉虫塗がもつ美しさは、日本国内だけでなく、海の向こうにも確かに届いているんです。

その象徴ともいえるのが、2020年(2021年)の東京オリンピック・パラリンピックでの出来事。

展示された玉虫塗の製品を目にしたとある国の要人が、その魅力に深く感銘を受けたのです。

それ以来、工房との交流は続いているのだとか。

言葉を交わさずとも伝わる”美しさ”がある

玉虫塗はそんな日本の工芸が持つ普遍的な力を示しているのかもしれません。

仙台の町で育まれたこの技術は、

今や人と人、国と国をつなぐ架け橋のひとつになっているんです。

玉虫塗の魅力は、その美しい輝きだけではありません。光の角度で表情を変える繊細な美しさは、手に取るたびに新鮮な感動を与えてくれます。日々の暮らしにちょっとした彩りや特別感をプラスしたいとき、玉虫塗のアイテムはまさにぴったりです。

自分へのご褒美として、または大切な人への贈り物として、日本の伝統美を日常に取り入れてみませんか?

おまけ

2025年の大阪・関西万博では、玉虫塗が公式ライセンス商品として選ばれています。

世界中から注目が集まるこの機会にしか出会えない、特別な玉虫塗の輝きをぜひ手にしてみませんか?