“伝統工芸っぽくない”をあえて選んだ ― iroikoiが生まれるまで

先日、温泉やごはんのお話で盛り上がった池田晃一郎さんが手掛ける山中塗のブランド 「iroikoi」。

”伝統工芸っぽくない漆器をつくりたい”

そんな思いから2022年に誕生したioroikoiは

山中漆器の産地に新しい風を吹き込み、やがて全国へと広がっていきます。

どんな想いでこのブランドが生まれたのか、その裏側を伺いました。

ただの雑談から生まれたiroikoi

iroikoiのはじまりについてお伺いしたら

池田さんが笑いながらこう振り返ってくださいました。

最初はもうほんと世間話だったすよ。やるかどうかわかんなかったし。

その世間話のお相手は、大阪に拠点を置くデザイナーさん。

全国の伝統工芸を現代に合わせてリデザインし、ブランディングを行う仕事をされています。

池田さんは、以前から色々と世話をしていた繋がりがあり、

「池田さんも何か新しいことをやらないか?」

そんな一言から、iroikoiの物語が動き出したんだそう。

どうなるかわからんけどやってみよう と始まった挑戦

当初、池田さんが思い描いていたのは、山中温泉に訪れる観光客向けの地元密着型の商品。

せめて石川県内だけでも広まれば、という考えだったのだとか。

しかし、山中温泉が好きで何度も足を運んでいたデザイナーさんと話を重ねるうちに、方向性は少しずつ変化していくことに。

山中漆器の魅力をもっと自由に、もっと鮮やかに伝えたい――。

ターゲットにしたのは漆器を知らない20代から40代ぐらいの層。

もちろん、主流となっている木目が入ったナチュラル系のシンプルな商品を作ることも選択肢としてはありました。

でも、池田さんはそれを選びませんでした。

シンプルなのももちろんいいです。で、シンプルなのっていっぱいあります。

でもそれだとやっぱ差があんあんまりなんか差別化できないだろうなっていうことでやっぱ今の商品をちょっと思い切って

池田さんは、シンプルさの魅力を認めつつも、こう語ってくださいました。

最初はもう本当そんな売れると思ってやってないですよ。売れなくてもいいやっていうつもりでやったんですよ。もう投げやりでも本当にもう、どうなるかわからんけどやってみようっていうことで

まずはデザインにかかった費用を何年で回収できるかな、というところから始まったほど、当初の期待値は低かったんだそう。

「絶対無理」を可能にした職人技

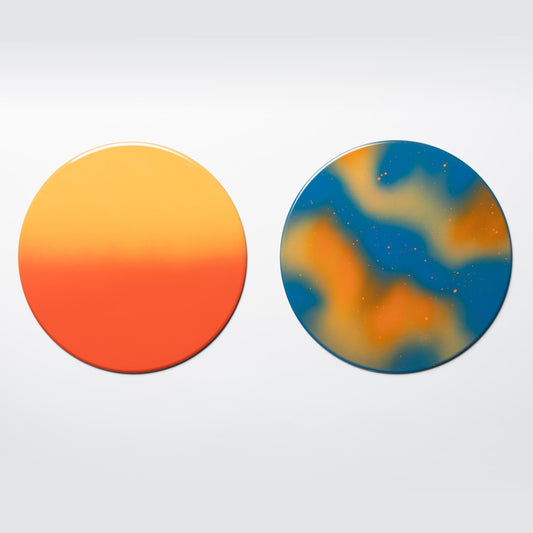

iroikoiの一番の魅力は、その鮮やかな色合い。

しかし、その“色”を出すには、吹き付け塗装という難易度の高い技術が必要でした。

正直、これは無理だろうと思いましたね。あんな派手な色を吹き付けでやるなんて、普通はできない。

最初に試作した職人さんからバトンを受け継ぎ、

「やってみたい、俺ならもっとうまくできる」と手を挙げたのが、今の職人さん。

今となっては

「iroikoiは俺のブランドだ、っていう気持ちでやってくれてるんです」

と、iroikoiの塗装の全てをその職人さん一人で担っています。

職人さんが感覚をつかめば量産もできる。でも、そこにたどり着くまでが本当に大変だったんですよ

商品化に至るまでは苦労の連続。

2022年2月に試作品を出したあとも、改良に改良を重ねていきました。

2022年9月には、ギフトショーで、完成品として初めて

「鶴仙渓」「晩霞」「雪景色」の3色を含む5アイテムが出展。

ブースに訪れた人たちは、その鮮やかな色合いに思わず足を止めたそう。

広がっていくiroikoi ― BEAMS、そして北陸新幹線の開業記念品へ

最初の展示会での反応は、決して優しいものではありませんでした。

あんな高いの売れないよ、なんて言われることも。

それでも池田さんはブレなかったのだとか。

万人が欲しがるもんじゃない。でも、明るくて珍しいって言ってくれる人もいたんです。

やがてクラウドファンディングに挑戦。

結果、30万円を超える支援が集まり、ビームス ジャパンのバイヤーの目に留まります。

これが初の卸取引へとつながったんだそう。

そして2024年、北陸新幹線 金沢~敦賀間開業の記念品として

晩夏の丸皿が採用されることに繋がりました。

iroikoiは、産地の中でも“新しい挑戦”として認められる存在に。

伝統を未来へ ― 次なる挑戦

現在、iroikoiの塗装は一人の職人がほぼすべてを担当。

塗装コストは通常の黒椀の5〜10倍にものぼります。

それでも池田さんは”値段ありきではなく、納得できるものをつくりたい”と話します。

そして今、次の挑戦が始まっています。

iroikoiで培った技術を活かしながら、また新しい風を吹かせようとしているんです。

いきなりうまくはいかないけど、やってみたい。iroikoiだってそうやってできたから。

iroikoiの挑戦はまだ始まったばかり。

伝統を“今”に繋ぐ新しい色が、これからも山中の風土の中で息づいていきます。