「干支瓦」の製造現場に行ってきました!─株式会社神仲

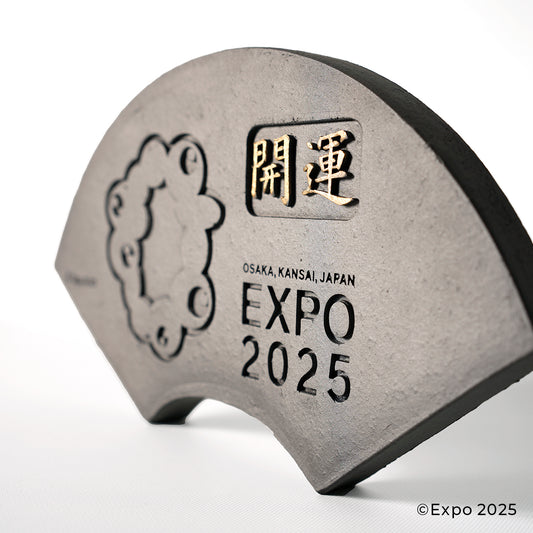

2025大阪・関西万博の公式ライセンス商品で、

「干支瓦」を製造している株式会社神仲さん。

今回は、その製造現場や今後の商品についてヒアリングしに

スタッフが名古屋の製造現場に行ってきました!

大正から令和へ受け継がれる「瓦づくりの魂」

大正時代に創業し、手仕事による鬼瓦づくりをスタートした

「株式会社神仲」さん。

昭和40年代には金型によるプレス成形をいち早く取り入れ、

鬼瓦の大量生産を実現したそうです。

大阪・関西万博の時に使用した金型

そして平成に入ると、職人たちの技と金型・焼成技術を活かし、

屋根の要を担う「役瓦(やくがわら)」(※)づくりに特化していきました。

※役瓦とは、屋根の端や角、棟など、特別な部分に使われる瓦のこと。

軒先を彩る「軒瓦」や、建物の妻に付く「袖瓦」、

そして魔除けや火災防止を祈る「鬼瓦」もその一つです。

神仲さんが主に製造する役瓦について

神仲さんが主に作っているのは、屋根の端や角などに使われる「役瓦」。

見た目はもちろん、雨風を防ぐ大切な役割を持つ瓦です。

最近では、太陽光パネルの配線を通す専用瓦など、

新しい時代のニーズに合わせた製品づくりにも力を入れているそうです。

伝統を守りながらも、常に「いま」の屋根に寄り添う姿勢が素敵でした。

私自身も瓦に種類があるとは知らず、

用途に合わせたものが作られていることに驚きました。

釉薬(ゆうやく)の世界

神仲さんの特徴の一つが、「釉薬の種類の豊富さ」。

釉薬とは、粘土を成形して乾燥させた瓦の表面に塗り、

焼き上げて仕上げるガラス質のコーティングのことです。

色や光沢が出るだけでなく、耐久性・防水性にも優れているんだそうです。

工場の奥には釉薬が入ったケースがずらりと並んでいました!

神仲さんには4基の窯があり、そのうち3基が釉薬専用。

釉薬の配合によって、黒・銀・青・茶など、無限に近い色合いが生まれます。

さらに、他社の瓦に釉薬を施すこともあるそうで、

瓦業界のつながりの深さも感じました。

現場の熱気を体感

瓦の製造工程を間近で見させていただきました。

実は、ベルトコンベアで流れるような作業を想像してしまっていたのですが、

神仲さんはどの作業も、瓦を一つ一つ扱っていたんです。

案内してくださった神仲さんの奥様も

ひとつひとつやっているのでとても大変なんですよ~

お話されていました。

窯の近くはかなり熱く、特に夏はとても大変なんだそう。

瓦自体が重いため、体力も必要。

全員が汗だくになりながら作業を進めるそうです。

高温の窯の前で、瓦を丁寧に並べていく職人さんの姿にはただただ頭が下がります。

その集中力と根気に、ものづくりの魂を感じました。

「瓦=崩れやすい」は誤解⁉

震災のニュースなどで「瓦は崩れやすい」と思っている人も多いですが、

「実際には、建物自体の老朽化が原因であることがほとんどなんです。」

というお話もされていました。

瓦は海風にも強く、30年以上メンテナンス不要なほど

耐久性に優れた建材です。

私自身も恥ずかしながら、

瓦は「重いから落ちる」というイメージを持っておりました。

このブログを読んでいただいた皆さんはどうでしたか?

これからの「干支瓦」にも注目

EXPO2025 公式ライセンス商品として販売された「干支瓦」。

現在は来年の干支瓦の制作も進行中とのこと。

また新しい一年を彩る一枚に出会えるのが楽しみですね🐎

47 TREASUREでも販売予定ですのでどうぞお楽しみに!

公式サイト:http://kaminaka.net/

参考:三州瓦ブランドサイト https://sanshukawara.jp/